Рефераты по коммуникации и связи

Рефераты по косметологии

Рефераты по криминалистике

Рефераты по криминологии

Рефераты по науке и технике

Рефераты по кулинарии

Рефераты по культурологии

Рефераты по зарубежной литературе

Рефераты по логике

Рефераты по логистике

Рефераты по маркетингу

Рефераты по международному публичному праву

Рефераты по международному частному праву

Рефераты по международным отношениям

Рефераты по культуре и искусству

Рефераты по менеджменту

Рефераты по металлургии

Рефераты по налогообложению

Рефераты по оккультизму и уфологии

Рефераты по педагогике

Рефераты по политологии

Рефераты по праву

Биографии

Рефераты по предпринимательству

Рефераты по психологии

Рефераты по радиоэлектронике

Рефераты по риторике

Рефераты по социологии

Рефераты по статистике

Рефераты по страхованию

Рефераты по строительству

Рефераты по схемотехнике

Рефераты по таможенной системе

Сочинения по литературе и русскому языку

Рефераты по теории государства и права

Рефераты по теории организации

Рефераты по теплотехнике

Рефераты по технологии

Рефераты по товароведению

Рефераты по транспорту

Рефераты по трудовому праву

Рефераты по туризму

Рефераты по уголовному праву и процессу

Рефераты по управлению

Курсовая работа: Менталитет и бизнес в России

Курсовая работа: Менталитет и бизнес в России

Курсовая

работа

по Истории русской культуры

МЕНТАЛИТЕТ И БИЗНЕС В РОССИИ

2005 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ. 2

ГЛАВА 1. Общие представления о ментальности и менталитете в культурно-историческом и экономическом аспектах. 5

1.1. Понятие «ментальность» и «менталитет» 5

1.2. Основные черты российской ментальности и их отражение в хозяйственной жизни. 7

ГЛАВА 2. Влияние российской ментальности на экономические отношения и поведение граждан в современной России.. 11

2.1. Детерминанты «теневых отношений» в современной России. 11

2.2. Имидж предпринимателя в представлениях населения. 18

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 23

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.. 25

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня проблема ментальности изучается в различных отраслях науки, в том числе в рамках культурологии, истории, политологии, социологии и экономики. Конструкция «менталитет и бизнес» представляет собой относительно новое направление современных исследований, но его значимость не вызывает сомнений, учитывая непростой путь российского бизнеса, пройденный за последние пятнадцать лет, негативные настроения многих россиян по отношению к предпринимательским структурам вообще и личности предпринимателя, в частности.

С 1992 года предпринимательство стало вполне легальным и официально одобряемым видом деятельности, однако культурный стереотип, рассматривающий занятие бизнесом как этическую аномалию, остался. Человек, решившийся стать предпринимателем, сразу попадал в ситуацию морального вакуума: для подавляющего большинства россиян бизнес (любой бизнес!) однозначно ассоциируется не столько с «трудолюбием» и «инициативностью», сколько с «нечестностью» и «обманом». Начинающий предприниматель априори подвергнут со стороны общества моральному осуждению и не может не смотреть на себя как на лицо, стоящее во многом за чертой общепринятых норм. Поскольку бизнесмен обречен (независимо от своего личного поведения) олицетворять для сограждан вора и жулика, то у него отсутствуют этические «тормоза». Заранее «осужденный», он с легкостью совершает противоправные действия: его уже подвергли моральному остракизму, и потому действительно совершаемые правонарушения мало вредят его репутации. Бизнесмен не стесняется действовать против общества, общество также не стесняется действовать против любого предпринимателя, не разбирая правых и виноватых. Государственные чиновники глядят на предпринимателя как на «дойную корову», а рядовой российский гражданин интерпретирует конфликт между властью и бизнесом по пословице «вор у вора дубинку украл».

В такой ситуации анализ проблемы «менталитет и бизнес» представляет большой интерес и значимость. Хотя для решения вышеозначенных проблем имеются определенные теоретические предпосылки, системных исследований в отношении экономической ментальности, специфики ее формирования в России недостаточно, лишь в некоторых современных публикациях можно встретить те или иные аспекты корней российской «теневизации» и исследования экономического поведения граждан в культурологическом аспекте.

Цель курсовой работы – рассмотреть особенности менталитета и бизнеса в России и их взаимного влияния.

В задачи работы входит:

1) изучить научные представления о ментальности и менталитете;

2) выявить и проанализировать черты российской ментальности и особенности их проявления в экономической жизни и поведении людей;

3) показать влияние российской ментальности на характер экономических отношений в обществе, определить признаки детерминирующие «теневые» процессы и факторы, воздействующие на формирование негативного облика российского предпринимателя.

Теоретической и информационной базой работы послужили труды: Ю.Н. Афанасьева, Ю.В. Бромлея, Л.Н. Гумилева, А.Я. Гуревича, Л. Косалс, В.В. Радаева, Р. Рывкиной и других исследователей; материалы журналов «Вопросы философии», «Вопросы экономики», «Мировая экономика и международные отношения», «Общественные науки и современность», «Социс», справочные издания и словари.

ГЛАВА 1. Общие представления о ментальности и менталитете в

культурно-историческом и экономическом аспектах

1.1. Понятие «ментальность» и «менталитет»

Восходящие к древнеиндийской философской традиции современные культурологические и социопсихологические изыскания активно используют слова «ментальный» и «менталитет», вкладывая в них порой различное содержание. Поэтому раскрыть содержание данных терминов для цели и задач настоящей работы представляется важным.

Анализ терминов в словарях европейских языков позволяет сделать вывод, что в Европе склонны выводить этимологию слов «ментальный» и «менталитет» из позднелатинского mens, mentis - «сознание, мышление, ум, рассудок», в чем можно удостовериться, заглянув в любой словарь латинского языка. Этим латинизмам родственны немецкое «die Mentalitat» (образ мысли, склад ума), английское «mentality» (умственное развитие, склад ума, умонастроение), французское «mentalite» (направление мыслей, умонастроение, направленность ума, склад ума) и т.д. Из всего этого многообразия для нас важно зафиксировать изначальную этимологическую привязанность понятия к человеческому сознанию, мышлению, умственной деятельности.

В СССР, а затем в России понятие «ментальность» впервые появляется в конце 80-х - начале 90-х гг. ХХ века в публикациях Ю.Н. Афанасьева[1], А.Я. Гуревича[2], Ю.Л. Бессмертных[3] и других авторов.

А.Я. Гуревич, например, определяет ментальность как общую категорию для всего общества (язык и религия обычно служат главными цементирующими ментальность силами). По его мнению, она и дифференцируется в зависимости от его социально-классовой и сословной структуры, от уровня образования и принадлежности к группам, имеющим доступ к книге и образованию или лишенным доступа и живущим в ситуации господства устной культуры, от половозрастных и религиозных различий. Поэтому историки говорят не о «ментальности» (в единственном числе), а о «ментальностях» (во множественном числе)[4].

Многие авторы глубоко изучают этническую ментальность. Традиция изучения русского национального характера была заложена выдающимися историками России XIX в. Н.М. Карамзиным, С.М. Соловьевым, В.О. Ключевским. Выработать философское и психологическое обоснование для исследований указанной проблематики в рамках «психологической этнографии» попытались К.М. Бэр, Н.И. Надеждин и К.Д. Кавелин. Яркий след в развитии этого направления оставили работы таких отечественных религиозных философов конца XIX - начала XX вв., как Н.А. Бердяев, B.C. Соловьев, Л.П. Лосский, Г.П. Федотов, Л.П. Карсавин, В.В. Зеньковский и др.

В качестве исходного материала современные исследователи используют значительное число этнографических и антропологических, культурологических и этнологических, лингвистических и географических определений этносов[5]. Этническая общность «имеет всегда перед собой историческую природу и природную историю»[6]. «Члены этнического сообщества, - пишет Б.Дж. Сингер, - объединены общей культурной перспективой, то есть традицией, включающей в себя комплексы норм, которые зачастую бывают независимыми как от политического строя, так и от географического местоположения сообщества»[7].

В литературе можно встретить использование как синонимов категорий «менталитет» и «ментальность» (что вполне допустимо при недостаточной философско-методологической разработанности проблемы), так и характеристику указанных дефиниций с помощью понятий «национальный характер», «этническое сознание», «психический склад нации», «мировоззрение», «психология» и т.д. В то же время отдельные исследователи предпринимали попытки установить содержание и соотношение терминов «менталитет» и «ментальность»[8].

Нам представляется, что четкого разграничения понятий «ментальность« и «менталитет» авторами все же не предложено.

Различные взгляды на ментальность позволяют сделать вывод, что как явление оно фокусируется чаще всего на таких факторах, как дух, воля, самосознание, общность языка, национальные чувства, психологический склад, отношение к жизни и смерти, семье, детству и старости и т.д.

Категорию менталитет предварительно можно определить как особый культурно-исторический феномен, отражающий индивидуально (социально)-психологическую специфику и духовное состояние субъекта (личность, социальная группа, этнос и т.д.) социально-исторического бытия.

Можно также сказать, что менталитет - это свойственная определенной группе (общности) людей система неосознанных регуляторов жизни и поведения, непосредственно вытекающая из соответствующей ментальности и, в свою очередь, поддерживающей эту ментальность.

Часть исследователей сосредоточила свое внимание на экономической ментальности и ее влиянии на экономическое поведение людей.

1.2. Основные черты

российской ментальности и их отражение

в хозяйственной жизни

Экономическая ментальность формируется в результате кристаллизации в памяти народа многовекового опыта хозяйственной деятельности, ее организационных и материально-технологических особенностей. России исторически была присуща коммунальность как устройство материально-технологической среды, при котором все ее части являются единой нерасчленимой системой и не могут быть обособлены без угрозы ее распада [9]. Малая плотность населения на больших пространствах России обусловливала меньшую остроту борьбы за территорию проживания, но повышала необходимость мобилизаций - коллективной защиты от внешних нападений и коллективных усилий в осуществлении трудоемкого подсечного земледелия в условиях короткого и холодного лета.

В общине складывалось представление о человеке не как о самостоятельной единице, а как принадлежности целого. Это обусловливало не только развитие коллективистских обычаев, но и типа культуры в целом, которую некоторые исследователи называют «детерминистской»[10]. В такой культуре человек зависим от социальной организации, является объектом воздействия. Как известно, подавляющую часть населения России вплоть до сталинской индустриализации составляло крестьянство - социальный слой, который в полной мере является носителем общинной этики выживания, что и позволяет говорить о ней как о характеристике российской экономической культуры в целом.

Если «дух предпринимательства» на Западе был порожден духовной культурой протестантского типа, становлением рационалистического мышления, то российское православное купечество, не имеющее в отличие от западного предпринимателя-протестанта «религиозных санкций» для своей деятельности, жертвовало на бедных и церковь из религиозных побуждений, вызванных внутренним психологическим конфликтом религиозного сознания и профессиональной деятельности: идей любви к ближнему, соборности, бескорыстия, с одной стороны, и накоплением капитала, жесткой эксплуатацией работников, с другой.[11]

Русской культуре было свойственно более терпимое, чем на Западе, отношение к неудачникам хозяйственной деятельности. Если для западной культуры типично понимание успеха как результата собственных усилий, то в русской культуре успех - это следствие везения (вспомним сказки, в которых выигрывает бездеятельный, но добрый и удачливый герой).

Тогда как на Западе собственность являлась условием независимости индивида, то наделение собственностью человека в отечественной экономике означало его «привязывание» к государству. В национальной экономике преобладали не столько отношения собственности, сколько владения, поскольку все слои населения в той или иной форме были законодательно прикреплены к земле.[12] Российской национальной традицией, перекочевавшей из дореволюционной России в советскую и далее - в квазирыночную, является слабая правовая защищенность субъектов экономической деятельности, составляющей частью которой является слабая защита прав собственности.

При этом ограниченность возможности планирования своей жизни обусловливает примат краткосрочных целей, а будущее связано с мечтами о магическом скоробогатстве. В свое время А. Герцен написал: «Забота о будущем не в нашем духе; на словах готовы мы взвалить на свои плечи хоть все человечество <...…>, на деле - боимся всякого труда, всякой мысли, живем настоящей минутой <...…>. Даже материальной заботы о будущем нет; на того, кто об этом думает, в России показывают пальцем…»[13]

Незащищенность собственников, с одной стороны, и возможность быстрого обогащения - с другой, были связаны с повторяющимися перераспределениями собственности в процессе осуществления запаздывающих модернизаций и смен политических режимов. У государства всегда явно или неявно присутствовало право экспроприации собственности, что определяло высокие риски экономической деятельности и узкий горизонт планирования действий экономических агентов. Ненадежная защита прав собственности и заключенных контрактов обусловливали низкий уровень доверия в обществе, неблагоприятный инвестиционный климат, откачку ресурсов, репатриацию прибыли.

Большое воздействие на национальный менталитет оказала советская политическая система, когда на уровне массового сознания формировались и воспроизводились установки на социальное иждивенчество, патерналистское восприятие государственной власти. Человек был «винтиком» государственной машины, но при этом власть рассматривалась им как инстанция заботы, хранитель и гарант социального порядка, источник любого возможного блага. Рабочая сила государственно-зависимого работника в СССР перестала являться его личной собственностью. Командно-административная система приобрела вид работодателя-благодетеля, с которым было не просто непосильно, но и безнравственно говорить на языке взаимных обязательств.

Именно на таком фоне формировалась и продолжает формироваться российская экономическая ментальность, что не может не оказывать влияния, как в поведение российских предпринимателей, так и на отношение к ним со стороны населения.

ГЛАВА 2. Влияние российской ментальности на экономические отношения и поведение граждан в современной России

2.1. Детерминанты «теневых отношений» в современной России

До начала рыночных преобразований отечественная наука, отражая приоритеты государственной экономической политики, не уделяла проблеме «теневой» экономики должного внимания: отсутствовал терминологический и методологический аппарат, с помощью которых можно было определить сущность, причины и параметры этого явления, практически не существовало статистических измерений неформальной деятельности, за исключением данных правоохранительных органов о преступлениях в сфере экономической деятельности, не отражавших общую картину «теневых» процессов.

За последние пятнадцать лет сфера «теневых» отношений в России значительно расширилась. «Теневое» поведение наблюдается в сфере политики, образовании, медицине, культуре, науке. Социологи справедливо констатируют: «тот сектор экономики, который принято назвать «неформальным», охватывает целый комплекс социальных сфер экономики - от труда и занятости до экономики домашних хозяйств. Все это позволяет считать, что российское общество начала XXI в. в немалой мере является теневой социально-экономической системой.»[14] Соответственно стал гораздо шире круг субъектов «теневого» поведения: от политиков, чиновников практически всех уровней управления до преподавателей высших учебных заведений и врачей.

Несмотря на масштабы и качественный рост «теневого» сектора в новых экономических условиях, многочисленные исследования проблемы не дают ее ясной и объективной оценки, и тем более не позволяют прогнозировать тенденции развития «теневой» экономики. Не стихают дискуссии даже по поводу точного определения явления, не говоря уже об объяснении причин его возникновения, роли в хозяйственной жизни общества и на бытовой уровне.

Если говорить об уровнях современного научного анализа проблемы, то на уровне глобальной экономики рассматриваются международные «теневые» отношения (например, наркобизнес, отмывание денег, полученных преступным путем).

На макроуровне анализируются «теневая» экономическая деятельность с точки зрения ее влияние на структуру экономики, производство, распределение, перераспределение и потребление валового внутреннего продукта, занятость, инфляцию, экономический рост, и другие макроэкономические процессы.

На микроуровне внимание концентрируется на изучении экономического поведения и принятие решений субъектами «теневой» экономики, деловыми предприятиями, исследуются отдельные нелегальные рынки.

Институциональный уровень анализа ставит в центр социально-экономические институты «теневой» экономики, то есть систему формальных и неформальных правил поведения, санкционный механизм, закономерности их развития.

Не имея собственной научной традиции в изучении интересующего нас явления, российские исследователи используют, в основном, теоретические подходы и понятийный аппарат западных ученых, которые еще с начала семидесятых годов ХХ века начали проявлять пристальный интерес к неформальной экономике в развивающихся странах.

Лишь совсем недавно появился ряд содержательных работ, посвященных некоторым аспектам «теневых» отношений в промышленности и торговле[15], бартеру[16] и ряду других проблем нелегального бизнеса[17]. Однако, можно утверждать, что интересующее нас явление остается едва ли не самым малоизученным. Системная природа явления не только не выявляется, но и несколько затушевывается. Во многих публикациях единственными субъектами теневых отношений оказываются представители крупного бизнеса, между тем в реальной жизни такими субъектами являются многочисленные слои городского и сельского населения, то есть обычные граждане.

По мнению В.О. Исправникова и В.В. Куликова, «теневая экономика» - это всякая экономическая активность, незарегистрированная официально уполномоченными органами…Это такой уклад экономических отношений, который складывается в обществе вопреки законам и формальным правилам хозяйственной жизни».[18]

С точки зрения Р.М.Айдинян и Т.В.Шипуновой[19], в любом обществе, где существует институт государства, экономика разделена на две части: формальную и неформальную. Та часть экономической деятельности в обществе, которая реализуется под контролем государства, называется формальной экономикой. Другая часть экономической деятельности в обществе, которая осуществляется вне сферы действия государственного контроля, представляет собой неформальную экономику.

По мнению В.В. Радаева, за десятилетие хозяйственно-политических реформ в посткоммунистическом обществе выработан весьма активный механизм деформализации, постоянно замещающий формальные предписания неформальными правилами и встраивающий первые в неформальные отношения[20].

Таким образом, сам факт «теневых» отношений в российском бизнесе и экономике в целом учеными не отрицается. Другое дело, что детерминирует в обществе их существование и развитие?

Согласно концепции Т. Шанина, неформальная экономика занимает ведущее место в посткоммунистической России и является эксполярной, то есть не может быть описана как отнесенная к одному из полюсов - государственно регулируемой или свободной рыночной. По мнению ученого, ее отделяет от обоих полюсов ряд специфических свойств: нацеленность на выживание, а не накопление капитала; направленность на обеспечение занятости, а не на максимизацию средней прибыли; она представляет собой совокупность «незащищенного» труда; в ней используются семейные и местные ресурсы и семейный труд; ее основа - родство, соседство, этничность, землячество; она представляет собой незарегистрированное предпринимательство; в ней наблюдается интеграция легальных, нелегальных и криминальных структур; ее особенностью является инкорпорированный в эту экономику быт и др.[21]

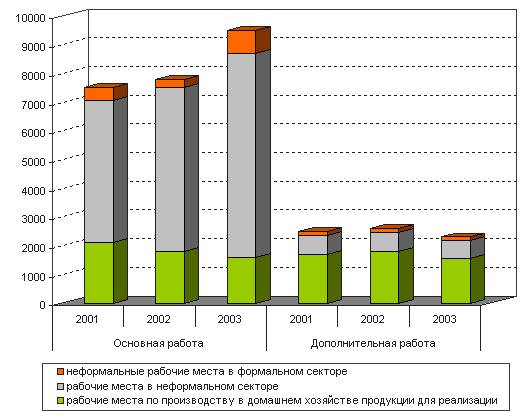

Согласно некоторым исследованиям, например, рабочие места неформальной занятости по типу места работы распределяются следующим образом (диаграмма 1).[22]

Диаграмма 1. Рабочие места неформальной занятости по типу рабочих мест в 2001-2003 годах

За период с 2001 по 2003 год общее количество рабочих мест неформальной занятости увеличилось на 1908 тысяч, или на 19%. Расширение неформальной занятости произошло за счет увеличения числа рабочих мест основной работы, прирост которого за этот период составил около 1993 тысяч (26%).[23]

В 2003 году в общей численности занятых в неформальном секторе треть занимались производством продукции сельского хозяйства для реализации на условиях первичной занятости или дополнительной трудовой деятельности. Среди лиц, имеющих в неформальном секторе основную или единственную работу, сельскохозяйственной деятельностью были заняты 24%, среди имеющих дополнительную работу - 77%.[24]

Однако эффективных методик оценки «теневых» процессов в России до сих пор не предложено, поэтому общие тенденции развития анализируемого явления в различных сферах общественной жизни оцениваются чаще всего методом экспертных оценок.

Главная и самая очевидная особенность современных «теневых» экономических отношений в России состоит в том, что они в принципе неотделимы от коррупции. «Подпольная экономика» в ее современном отечественном варианте не только не противостоит экономике «формальной», но лишь внутри последней и существует, выступая естественным и закономерным следствием легальных («законных») статусов хозяйственных и властвующих субъектов. Если сказать совсем коротко, то в основе внелегальных экономических отношений в России лежит возможность приватизировать любое общественное благо (в частности, любой Закон) и пустить его в теневой оборот.

О фактах коррупции известно всем. Многие предприниматели знают неофициальные тарифы получения различных разрешительных документов или благ у чиновников. «Покупка» экономических благ стала фактически «нормой» нашей жизни.

В огромном числе случаев принципиально даже невозможно сказать, где тот или иной экономический процесс идет на законной, где на незаконной, а где на «полузаконной» или «неофициальной» основе. Такая правовая неясность плюс широкое развитие «телефонного права» дают политикам, чиновникам, судьям, сотрудникам правоохранительных органов отличные возможности для того, чтобы при оценке соответствующих обстоятельств использовать «приемлемые» для них правовые нормы. Факты очевидной на первый взгляд коррупции становятся абсолютно недоказуемыми в ходе следствия.

Среди причин взрывного роста «теневой» экономики» и ее «институциализации» называют множество факторов экономического, социального, а также ментального порядка. Некоторые исследователи[25] выделяют, например, такие далеко не бесспорные причины:

Первая причина. «Государствофобия» жителей России. Для них характерно стремление во что бы то ни стало вывести свою деятельность из-под контроля и наблюдения со стороны государства, даже в том случае, если в осуществляемой активности нет ничего незаконного.

Вторая причина. Возникновение «делового тандема» чиновника и предпринимателя. Специфика этого «тандема» состоит в том, что чиновники используют свои рабочие места, власть и информацию, которой они располагают, как один из ресурсов для осуществления своего «частного предпринимательства».

Третья причина - государство «подмяло» под себя, фактически «отключило» основные правовые структуры - службу правопорядка (милицию), судебную систему, прокуратуру и др. Перемены в каждой из этих структур - разные, но общим остается одно: государство сделало их недееспособными.

Согласиться с первой причиной - «государствофобией» трудно хотя бы потому, что в данном случае все участники экономической деятельности априори записаны в категорию «правонарушители». Наверное, следует говорить не о «государствофобии», а о «коррупциогенности» законодательства, активная законотворческая деятельность в России породила огромные группы «правонарушителей». Подробный анализ этой проблемы представлен в монографии К.И. Головщинского «Коррупциогенность правовых норм»[26].

Не менее спорен тезис Л.Я. Косалса и Р.В. Рывкиной о наличии «делового тандема» чиновника и предпринимателя. Здесь речь также идет о коррупции. Нет сомнений, что ни один предприниматель по доброй воле не станет выступать в роли взяткодателя, если только дача взятки не сулит ему определенных привилегий или прибыли, которыми обладает «одаряемый». Противостоять такому произволу предпринимателю очень сложно, так как внутри бюрократических структур существует своя система «прикрытия», «телефонное право» и т.п. Не случайно уголовные дела о взяточничестве раскрываются крайне тяжело.

Мы не согласны также с Л.Тимофеевым[27], что коррупция - это лишь небольшая часть более широкой системной болезни российского общества, которой поражены не отдельные чиновники, а многие слои населения, вся социальная система. «Правила» экономической жизни создаёт отнюдь не население, а политические элиты. Население в данном случае выступает в роли «пострадавшей» стороны, поскольку оно вынуждено принимать навязываемые ему условия, установленные бюрократической системой.

Большая группа авторов объясняет причины роста «теневой» экономики, наряду с прочими факторами, неэффективной налоговой политикой.[28] С ними в целом можно согласиться, так как налоговая политика государства по-прежнему в значительной степени не стимулирует предпринимательскую активность, а напротив, способствует «теневизации» бизнеса. Не платить налоги стало теперь опасно, но по-прежнему «выгодно».

Следует признать, что в российской обществе сегодня отсутствуют механизмы, способные оказывать реальное противодействие разрастанию теневого сектора, а также развитые общественные институты, в чьи функции входил бы контроль за деятельностью органов государственной власти и управления, и целью которых являлось бы противодействие административным барьерам предпринимательской деятельности. Власть, контролирующая сама себя в принципе не способна искоренить или хотя бы снизить проявления коррупции в своих структурах.

Полагаем, что не «особая ментальность» россиян, а коррупция является главным системным фактором, способствующим «теневизации» российской экономики и живучести «теневых» отношений. В значительной мере сложившееся положение и развитие в экономике теневого уклада, обусловлено тем, что прежняя командно-административная модель управления в стране заменена на не менее бюрократическую и более коррумпированную модель.

2.2. Имидж предпринимателя в представлениях населения

Уровень развития «теневого» сектора в экономике, который многие из нас чувствуют интуитивно, и сталкиваются с его проявлениями повсеместно, не может не отражаться на умонастроениях населения. В результате в представлениях большинства россиян имидж предпринимателя и бизнеса в целом остаются негативными. Среди зарубежных экономистов в последнее время широкое распространение получила концепция, согласно которой постсоветскую экономику называют экономикой «грабящей руки»: предприниматель в России 1990-х годов де-факто рассматривался государственными чиновниками как объект не заботы и попечения, но надуманных придирок и вымогательства. Поскольку предприниматели не могли в такой атмосфере законопослушно заниматься бизнесом, то они были вынуждены «уходить в тень».

Негативный имидж бизнесменов в глазах большинства россиян выглядит аксиомой, не требующей доказательств. Можно привести данные социологических исследований, подтверждающие наличие у россиян «антикапиталистической ментальности».

Первые опросы по поводу отношения к бизнесменам проводились под руководством В.В. Радаева еще в СССР, когда предпринимательская деятельность маскировалась под деятельность кооперативов. Если в 1989 году 45% респондентов по общесоюзной выборке выражали положительное отношение к кооператорам и 30% отрицательное, то вскоре пропорция зеркально изменилась - в 1990 году она стала, соответственно, 30 и 42%[29].

В постсоветской России, после полной легализации предпринимательства, на бизнесменов по-прежнему смотрели крайне настороженно.

Когда в 1992-1995-х годах под руководством Н.Е. Тихоновой проводилось мониторинговое исследование поведения и сознания россиян, то вновь было обнаружено преобладание негативных оценок тех, кто смог «взлететь» на волне «перестроечных» реформ. Негативное отношение к тем, кто разбогател в последние годы, проявляли 31%, позитивное - только 22%, остальные 47% были нейтральны. Если учесть, что при этом 45% опрошенных были готовы поддержать принудительное изъятие у современных богачей «неправедно нажитых ими состояний», то преобладание нейтральных оценок надо рассматривать как проявление скорее скрытой неприязни к «новым русским», чем скрытого их одобрения[30].

Более того, с годами негативный имидж «новых русских» стал устойчивой чертой общественных умонастроений в новой России.

В табл. 1 показаны результаты исследования, выполненного в 1998 году в Санкт-Петербурге Центром социологических исследований факультета социологии СПбГУ[31]. Отвечая на открытый вопрос «Закончите следующее предложение: «В России, чтобы достичь успеха в бизнесе, нужно...», наиболее значительная часть опрошенных (47,4%) недвусмысленно называла такие качества, нужные, по их мнению, для занятия бизнесом, которые вызывают однозначно негативные ассоциации, - наличие «лапы», готовность нарушать нормы закона и морали, умение изворачиваться. Петербуржцы, для которых занятие предпринимательством ассоциируется с положительными человеческими качествами, составили менее трети респондентов (30,9%)[32].

Таблица 1. Мнения россиян о том, что необходимо для занятия бизнесом

|

||||||||||||||||||||||

![]()

По данным социологического исследования в Санкт-Петербурге, 1998 год[33]

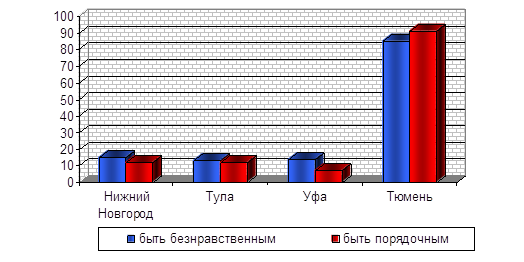

В 2001-2002-х годах по программе Центра конфликтологии Института социологии РАН проводили анкетирование в некоторых «провинциальных» областях (диаграмма 2), то на предложение закончить фразу «Чтобы стать богатым в России, больше всего необходимо...» респонденты указывали, что необходимо «быть безнравственным человеком», не менее часто, чем - «быть порядочным».

Парадоксальны результаты, полученные во время опроса в Тюмени. Здесь тоже примерно одинаковы доли тех, кто считает богатых безнравственными, и тех, кто считает их порядочными, но при этом большинство опрошенных выбирали оба ответа, не замечая их взаимоотрицания.

Диаграмма 2. Мнения россиян о том, что необходимо,

чтобы

стать богатым

Экономисты определяют бизнес, или предпринимательство, как самостоятельную экономическую деятельность, направленную на получение прибыли. Соответственно, предприниматель - это самостоятельный субъект рыночных отношений, действующий на свой страх и риск ради извлечения прибыли. Таким образом, для предпринимателя типичны индивидуализм (самостоятельность), стремление к обогащению (максимизации прибыли), готовность к риску.

Когда реформаторы начала 1990-х годов закладывали фундамент российской модели переходной экономики, то за желаемый образец явно или неявно бралось американское хозяйство. Американская либеральная модель рыночного хозяйства есть наиболее чистое выражение идеологии «протестантской этики» с характерными для нее фигурой образцового self-made man'а (в буквальном переводе - «человек, который сделал себя сам») и культом «честной наживы». Американский идеал практически совпадает с идеальным типом предпринимателя. Но в какой степени подобные этические нормы совместимы с российской культурой? Существует ли в российской экономической культуре качественное разграничение «честного» и «нечестного» бизнеса? Вопросы почти риторические.

Исследования Н.В. Уфимцевой показывают глубокую укорененность «антикапиталистической ментальности» в сознании многих наших граждан. По ее наблюдениям, в российской культуре краеугольное для рыночного хозяйства понятие «деньги» ассоциируется главным образом с эпитетами «бешенные», «шальные» и «грязные», но крайне слабо - с эпитетами «заработанные» и «трудовые»[34].

Конструирование привлекательного для россиян образа бизнесмена должно стать объектом специальных исследований. Чтобы оно дало эффективные результаты, нужно, видимо, переключить внимание с американских «звезд бизнеса» на предпринимателей восточного типа - японских, южнокорейских, китайских.

Автор далек от мысли, что «осветление» национальной экономики произойдет само по себе, «черный нал», «серые зарплатные схемы» еще не скоро уйдут из нашей жизни. Очевидно, что без изменений в экономической политике государства, структурных перемен в административных системах управления, без развития общественных институтов контроля за государственными институтами, повышения моральной и юридической ответственности лиц, наделенных властными полномочиями и, в конечном счете, без изменений в настроениях самих россиян, ситуация принципиально не измениться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕРассмотрение исторических аспектов формирования российской экономической ментальности позволяет увидеть комплекс достаточно сложных проблем. Они заключаются в принципиальных различиях российских и западных социально-экономических институтов. Особенность конфликта заключается в том, что, в то время как российская экономическая культура больше тяготеет к восточному типу, более привлекательными и престижными для России традиционно остаются западные модели, к которым российский социум не адаптирован.

Советская экономика, лишавшая граждан личной инициативы и порождавшая иждивенчество со стороны значительных социальных групп, в известной мере послужила фундаментом для создания неформальной предпринимательской среды в период перехода к рынку, положила начало теневым процессам в новой экономической ситуации. Многие из тех, кто в советское время накопил капитал, вложил его в 90-е годы как в легальную хозяйственную деятельность, так и в нелегальный бизнес. Поэтому провести четкую линию между легальным и нелегальным секторами в России довольно затруднительно, если не сказать невозможно.

Неправовой характер преобразований в стране усугубил и без того сложный переход экономики к рыночным механизмам, что не могло не отразиться на российской ментальности и отношении населения к бизнесу как явлению общественной жизни и предпринимателю как субъекту рыночных отношений.

Коррупция выступает одним из основных системных факторов, обуславливающих прочные позиции неформальным отношениям в экономической и других общественно значимых сферах.

Наши знания о «теневых» процессах, несмотря на наличие значительного корпуса исследований, остаются пока фрагментарными. Не разработано объективных методов оценки масштабов и динамики развития «теневой» экономики». Данные официальной статистики не дают объективного представления об исследуемом явлении.

Интересно отметить и то обстоятельство, что в теневой экономике сформировался примерно тот же набор институтов и механизмов, регулирующих официальную хозяйственную систему, свои «законы» и «правила». В ней действуют свои правила ценообразования, свои способы обеспечения соблюдения контрактов, имеется свой специфический набор профессий со своим профессиональным кодексом поведения, работают свои механизмы инвестирования. Эти теневые механизмы изменили жизнь многих тысяч и миллионов людей в России, создали свои особые условия работы предприятий. Трудно ожидать, что в ближайшие годы эти механизмы преобразуются в цивилизованные и выйдет из «тени». Скорее всего, нас ожидает постепенная эволюция теневых отношений, смягчение и легализация некоторых из них, и медленное изживание неприемлемых для цивилизованного общества норм и правил ведения бизнеса.

Сегодня главную причину негативного восприятия частью населения бизнеса и предпринимателей в России мы усматриваем не только в законотворческих ошибках политической элиты, но и в принципиальной рассогласованности ценностей классического либерализма и российских культурных традиций. Попытка механически привить к российской «почве» западную модель индивидуалистического бизнеса ведет к тотальной криминализации экономики. Российская экономическая этика неизбежно провоцирует развитие в процессе рыночных реформ криминального капитализма, который, в свою очередь, закрепляет стереотип аморальности предпринимательства. Образуются порочные круги отчуждения, обрекающие отечественного предпринимателя на незавидную роль «чужого среди своих», к которому испытывают сложную смесь чувств зависти и пренебрежения и к которому ни официальные лица, ни рядовые граждане не торопятся прийти на помощь.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ1. Агафонова В.В. Благотворительность в культурно-досуговой сфере как средство самореализации личности предпринимателя. // Автореферат дисс. канд. пед. наук. - СПб: Санкт-Петербургская государственная Академия Культуры, 1995.

2. Айдинян Р.М., Шипунова Т.В. Неформальная экономика в контексте преступности: попытка классификации. // Социс. -2003.- № 3.

3. Афанасьев Ю.Н. Историзм против эклектики: Французская историческая школа «Анналов» в современной буржуазной историографии. - М., 1980.

4. Афанасьев Ю.Н. Эволюция теоретических основ школы «Анналов» // Вопросы истории, 1981, N 9.

5. Безгодов А.В. Очерки социологии предпринимательства. СПб.: «Петрополис», 1999.

6. Бессмертный Ю.Л. Жизнь и смерть в средние века. Очерки - демографической истории Франции - М.: Наука, 1991.

7. Бессонова О.Э. Институциональная теория хозяйственного развития России // Социальная траектория реформируемой России: Исследования Новосибирской экономико-социологической школы / Отв. ред. Т.И. Заславская, З.И. Калугина. Новосибирск: Наука РАН, 1999.

8. Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. – М. Наука. 1973.

9. Бромлей Ю.В. К разработке понятийно-терминологических аспектов национальной проблематики. // Советская этнография. 1989. N 6.

10. Головщинский К.И. Коррупциогенность правовых норм /Под ред. Г.А.Сатарова и М.А.Краснова. – М., 2001.

11. Горбачева Т.Л., Рыжикова З.А. Теоретические и практические аспекты измерения занятости в неформальной экономике. // Вопросы статистики. - 2004. - № 7.

12. Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. - Л.: Наука. 1990.

13. Гуревич А.Я. Историческая наука и историческая антропология// Вопросы философии, 1988, N 1.

14. Гуревич А.Я. Социальная история и историческая наука // Вопросы философии. 1990, N 4.

15. Гуревич А.Я. Уроки Люсьена Февра / Послесловие к книге Л. Февра «Бои за историю». – Л: Наука, 1991.

16. Гуревич А.Я. Школа «Анналов» и проблема исторического синтеза. – М., 1992.

17. Гусейнов Г. и др. Этнос и политическая власть. // Век ХХ и мир. – 1989. - N 9.

18. Дашковский П.К. Историческая психология и некоторые проблемы изучения менталитета // Психология Петербурга и петербуржцев за три столетия. СПб., 1999.

19. Долгопятова Т. Г. и др. Неформальный сектор в российской экономике. - М., 1999.

20. Иванова А.Б. Исследование причин распространения теневой экономики в России. // Экономический журнал ВШЭ. - 1999. - № 4. - С. 543-568.

21. Исправников В.О., Куликов В.В. Теневая экономика в России: иной путь и третья сила. - М., 1997.

22. Исправников В.О. «Теневая» экономика и перспективы образования среднего класса //Общественные науки и современность. - 1998. - № 6. - С. 40-50.

23. Кирдина С.Г. Экономические институты России: материально-технологические предпосылки развития // Общественные науки и современность. 1999. № 6.

24. Косалс Л., Рывкина Р. Социология перехода к рынку в России. - М., 1998.

25. Косалс Л.Я., Рывкина Р.В. Становление институтов теневой экономики в постсоветской России. // Социс. - 2002. - № 4.

26. Ментальность россиян (Специфика сознания больших групп населения России) / Под общ. ред. И.Г. Дубова. М., 1997.

27. Макаров В., Клейнер Г. Бартер в России: институциональный этап. // Вопросы экономики. - 1999. -№ 4.

28. Макаров Д. Экономические и правовые аспекты теневой экономики в России. // Вопросы экономики. - 1998. - № 3. - С. 38-54.

29. Овсянников А.А. Социология катастрофы: какую Россию мы носим в себе? // Мир России. 2000. № 1.

30. Радаев В. Формирование новых российских рынков: трансакционные издержки, формы контроля и деловая этика. М.: Центр политических технологий, 1998.

31. Радаев В.В. Деформализация правил и уход от налогов в российской хозяйственной деятельности // Вопросы экономики. 2001. № 6. С. 60-79.

32. Рывкина Р. Российское общество как теневая социально-экономическая система. //Мировая экономика и международные отношения. - 2001. - № 4. - С.44-51.

33. Рыночная трансформация в Восточной Европе: модели и реальность. Материалы международного коллоквиума 8-9 декабря 1995 г., Москва. М.: Инфомарт, 1996. С. 89-92.

34. Тимофеев Л. Институциональная коррупция. М., 2000.

35. Уфимцева Н.В. Русские: опыт еще одного самопознания // Этнокультурная специфика языкового сознания. - М., 1996.

36. Шанин Т. Эксполярные структуры и неформальная экономика современной России. //Неформальная экономика. Россия и мир/ Под ред. Т. Шанина. М., 1999.

37. Шаповалов А.И. История ментальностей: проблемы методологии. - М.: Социум, 1996.

38. Radaev V. Practicing and potential entrepreneurs in Russia // International Journal of Sociology. 1997. Vol. 27. № 3.

[1] См: Афанасьев Ю.Н. Историзм против эклектики: Французская историческая школа «Анналов» в современной буржуазной историографии. - М., 1980; Афанасьев Ю.Н. Эволюция теоретических основ школы «Анналов» // Вопросы истории, 1981, N 9 и др.

[2] См: Гуревич А.Я. Историческая наука и историческая антропология// Вопросы философии, 1988, N 1; Гуревич А.Я. Школа "Анналов" и проблема исторического синтеза. – М., 1992; Гуревич А.Я. Социальная история и историческая наука // Вопросы философии. 1990, N 4 и др.

[3] Бессмертный Ю.Л. Жизнь и смерть в средние века. Очерки - демографической истории Франции - М.: Наука, 1991.

[4] Гуревич А.Я. Уроки Люсьена Февра / Послесловие к книге Л. Февра «Бои за историю». – Л: Наука, 1991.- С. 536. См. также Шаповалов А.И. История ментальностей: проблемы методологии. - М.: Социум, 1996.

[5] См., например, Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. – М. Наука. 1973.; Гусейнов Г. и др. Этнос и политическая власть. // Век ХХ и мир. 1989 N 9.

[6] Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. - Л.: Наука. 1990. - С. 13.

[7] Бромлей Ю.В. К разработке понятийно-терминологических аспектов национальной проблематики.// Советская этнография. 1989. N 6. - С. 4.

[8] Дашковский П.К. Историческая психология и некоторые проблемы изучения менталитета // Психология Петербурга и петербуржцев за три столетия. СПб., 1999.

[9] См.: Кирдина С.Г. Экономические институты России: материально-технологические предпосылки развития // Общественные науки и современность. 1999. № 6.

[10] См.: Овсянников А.А. Социология катастрофы: какую Россию мы носим в себе? // Мир России. 2000. № 1.

[11] Агафонова В.В. Благотворительность в культурно-досуговой сфере как средство самореализации личности предпринимателя.// Автореферат диссс. канд. пед. наук. СПб: Санкт-Петербургская государственная Академия Культуры, 1995, С.15.

[12] См.: Бессонова О.Э. Институциональная теория хозяйственного развития России // Социальная траектория реформируемой России: Исследования Новосибирской экономико-социологической школы / Отв. ред. Т.И. Заславская, З.И. Калугина. Новосибирск: Наука РАН, 1999.

[13] Цит. по: Ментальность россиян (Специфика сознания больших групп населения России) / Под общ. ред. И.Г. Дубова. М., 1997. С.100.

[14] Рывкина Р. Российское общество как теневая социально-экономическая система. //Мировая экономика и международные отношения. - 2001. - № 4. - С.44-51.

[15] Долгопятова Т. Г. и др. Неформальный сектор в российской экономике. - М., 1999; Косалс Л., Рывкина Р. Социология перехода к рынку в России. - М., 1998.

[16] Макаров В., Клейнер Г. Бартер в России: институциональный этап. // Вопросы экономики. - 1999. -№ 4. С. 79.

[17] Радаев В. Формирование новых российских рынков: трансакционные издержки, формы контроля и деловая этика. М.: Центр политических технологий, 1998 и др.

[18] См. Исправников В.О., Куликов В.В. Теневая экономика в России: иной путь и третья сила. – М., 1997.

[19] См.: Айдинян Р.М., Шипунова Т.В. Неформальная экономика в контексте преступности: попытка классификации. // Социс. -2003.- № 3.

[20] О механизме деформализации правил см.: Радаев В.В. Деформализация правил и уход от налогов в российской хозяйственной деятельности // Вопросы экономики. 2001. № 6. С. 60-79.

[21] Шанин Т. Эксполярные структуры и неформальная экономика современной России. //Неформальная экономика. Россия и мир/ Под ред. Т. Шанина. М., 1999, С. 14.

[22] Горбачева Т.Л., Рыжикова З.А. Теоретические и практические аспекты измерения занятости в неформальной экономике. // Вопросы статистики. – 2004. - № 7.

[23] Там же.

[24] Там же.

[25] См.: Косалс Л.Я., Рывкина Р.В. Становление институтов теневой экономики в постсоветской России. // Социс. - 2002. - № 4.

[26] Головщинский К.И. Коррупциогенность правовых норм /Под ред. Г.А.Сатарова и М.А.Краснова. – М., 2001.

[27] См.: Тимофеев Л. Институциональная коррупция. М., 2000.

[28] Иванова А.Б. Исследование причин распространения теневой экономики в России // Экономический журнал ВШЭ. - 1999. - № 4. - С. 543-568; Исправников В.О. «Теневая» экономика и перспективы образования среднего класса //Общественные науки и современность. - 1998. - № 6. - С. 40-50; Макаров Д. Экономические и правовые аспекты теневой экономики в России. // Вопросы экономики. - 1998. - № 3. - С. 38-54.

[29] Radaev V. Practicing and potential entrepreneurs in Russia // International Journal of Sociology. 1997. Vol. 27. № 3. P. 25.

[30] Рыночная трансформация в Восточной Европе: модели и реальность. Материалы международного коллоквиума 8-9 декабря 1995 г., Москва. М.: Инфомарт, 1996. С. 89-92.

[31] См.: Безгодов А.В. Очерки социологии предпринимательства. СПб.: "Петрополис", 1999.

[32] Там же.

[33] Составлено по: Безгодов А.В. Очерки социологии предпринимательства. СПб.: "Петрополис", 1999. C. 201.

[34] Уфимцева Н.В. Русские: опыт еще одного самопознания // Этнокультурная специфика языкового сознания. М., 1996. С. 196.